Im Equipagenweg, am sogenannten „Wolfswinkel“, entstand 1944 das KZ-Außenlager Markkleeberg. Es war eines von insgesamt acht Außenlagern des Konzentrationslagers Buchenwald im Raum Leipzig.

Das KZ-Außenlager Markkleeberg gehörte zur Firma Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG Dessau. Die Firma produzierte Flugzeuge für die deutsche Luftwaffe und war einer der bedeutendsten Rüstungsbetriebe im Zweiten Weltkrieg. Ab 1943 baute der Betrieb seinen Standort in Markkleeberg aus, dafür wurden weitere, vor allem billige Arbeitskräfte benötigt.

Ab Herbst 1943 wurde im Equipagenweg ein Barackenlager mit insgesamt 7 Baracken für weibliche KZ-Häftlinge errichtet. Der Großteil der in diesem Lager inhaftierten Frauen und Mädchen waren ungarische Jüdinnen, die im Jahr 1944 von Auschwitz-Birkenau nach Markkleeberg deportiert wurden. Im Februar 1945 wurden zudem 125 französische Widerstandskämpferinnen in das Lager gebracht. Insgesamt waren dort über 1500 Frauen und Mädchen bis zur Auflösung des Lagers inhaftiert.

Das Lager wurde außen von SS-Männern und innen von weiblichen KZ-Aufseherinnen bewacht. Der Kommandoführer des Lagers war der SS-Oberscharführer Alois Knittel, der aufgrund seiner Brutalität besonders gefürchtet war.

Die Häftlinge wurden in Tag- und Nachtschichten in der Fertigung von Flugzeugtriebwerken bei der Firma Junkers eingesetzt. Ein Teil der Häftlinge musste auch lagerinterne Arbeiten übernehmen, andere wurden in einem Baukommando eingesetzt.

Unter den Häftlingen des Lagers war auch die 1930 geborene ungarische Jüdin Zahava Stessel. Im Mai 1944 wurde ihre gesamte Familie in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Dort wurden alle Familienmitglieder außer Zahava und ihre ein Jahr jüngere Schwester ermordet.

Zahava und ihre Schwester wurden als „arbeitsfähig“ selektiert und Anfang Dezember 1944 zusammen mit 300 weiteren ungarischen Jüdinnen über Bergen-Belsen nach Markkleeberg deportiert.

2009 erschien Zahava Stessels Buch: „Snowflowers“, in dem sie detailliert das Lager und die Lebens- und Arbeitsbedingungen schildert. Im Folgenden wollen wir einige Stellen aus ihren Erinnerungen zitieren:

„Ein gepflasterter Zugang führte von der Straße ins Lager hinein. Auf der anderen Seite waren kleine Häuser; (…). Es gab Wachtürme an drei Ecken des Zauns und große Suchscheinwerfer. Elektrisch geladener Stacheldraht umgab das Lager.“. Die Baracken seien „ungeheizt, kalt und feucht“gewesen.

„Die zweistöckigen Etagenbetten bestanden aus dünnen Holzleisten (…). Jedes hatte einen Strohsack als Matratze. Mit weiteren ankommenden Transporten wurde der Platz knapper (…).“

Zahava wurde anfangs nicht in der Flugzeugfertigung eingesetzt. Zu groß war die Angst der Deutschen, dass neu ins Lager gebrachte Häftlinge Krankheiten mitbringen würden. Zahava musste stattdessen Schwerstarbeit in einem nahegelegenen Steinbruch verrichten:

„Die Arbeit in jenen Kommandos war körperlich eines der härtesten Dinge, die wir zu ertragen hatten. Der Steinbruch war ein berüchtigter Ort, geschaffen für besondere und ungestörte Mißhandlung durch die SS. Die Frauen schufteten in der bitteren Kälte ohne jegliche Art von Schutzkleidung. (…). Die Arbeit war nicht nur körperlich zermürbend, sondern auch gefährlich. (…). (….). Der Steinbruch war nicht weit von den Baracken, auf der anderen Seite der Straße. (…) Vor Angst und Kälte schlotternd, lehnten wir auf unseren Schaufeln und Hacken, um etwas zu rasten. Knittel rannte zu uns (…). Ihm reichte unsere Arbeit nicht, weshalb er begann in alle Richtungen zu schlagen. Ich fühlte das Ende der Peitsche auf meinem Rücken und es schmerzte schrecklich (….).“

Auch im Lager waren die Häftlinge ständig der Gewalt durch die SS ausgesetzt, so erinnert sich Zahava Stessel an die täglichen stundenlangen Appelle:

„Es war qualvoll, stundenlang stillzustehen. Unsere Beine schmerzten in der starren, unbeweglichen Stellung. Für die Kranken konnte es lebensbedrohlich sein. (…). (…). Schließlich kam Knittel (…). Wie die Aufseherinnen benutzte er seinen Stock, um zu schlagen, wenn ihm das Aussehen eines Arbeitsanzuges nicht gefiel oder die Art, wie jemand stand.“

„Unsere Gedanken drehten sich ständig um das Essen. (…). Nahrungsbeschaffung und Arbeit dominierten unsere Existenz.“

„Nichts gehörte uns mehr. Die Deutschen nahmen unsere Kleidung, die Schuhe, unsere Haare und Namen. Wir hatten immer Hunger, waren durchweg müde, dreckig und in einem Zustand der Erschöpfung (..). Die meiste Zeit waren wir (…) ernsthaft krank.“

Am 13. April 1945 wurde das Lager aufgelöst und die Häftlinge von der SS auf einen sogenannten Todesmarsch getrieben. Viele Häftlinge brachen währenddessen kraftlos am Straßenrand zusammen oder wurden von der SS erschlagen oder erschossen. Einigen Häftlingen gelang die Flucht, andere wurden erst nach 2 oder 3 Wochen von den Alliierten befreit.

Zahava Stessel überlebte die Shoa. Nachdem sie nach dem Krieg zunächst nach Ungarn zurückkehrte, wanderte sie später erst nach Israel und später in die USA aus. Zahava Stessel lebt heute in New York.

Der Lagerkommandant und die Aufseher und Aufseherinnen des KZ-Außenlagers Markkleeberg wurden nie für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen. Ein in den 1960er Jahren eingeleitetes Ermittlungsverfahren wurde 1971 eingestellt.

Das ehemalige Lagergelände ist heute noch vom Grundriss her erkennbar. Einige der ehemaligen Baracken sind noch erhalten, sie werden seit 1945 für Gewerbe genutzt.

Zu DDR-Zeiten wurde ein erster Gedenkstein vor Ort errichtet. 1998 wurde dieser auf Initiative einer Überlebenden aus Israel von der Stadt Markkleeberg mit einer neuen Gedenktafel versehen. Zahava Stessel besuchte anlässlich der Einweihung der Gedenktafel 1998 erstmals wieder Markkleeberg und das ehemalige Lagergelände.

Das KZ-Außenlager Markkleeberg und die hier an den Frauen und Mädchen begangenen Verbrechen passierten direkt vor den Augen der Bevölkerung, inmitten deren Alltag und vor deren Haustür. Doch wie vielerorts herrschte auch in Markkleeberg nach dem Krieg Schweigen, laut Zahava Stessel behaupteten viele Einwohner_innen nach 1945, sie hätten von dem Lager nichts gewusst. Sie selbst erinnere sich aber noch sehr genau an die Wohnhäuser neben dem Lager, deren Bewohner von den Balkonen Blick auf den Appellplatz hatten.

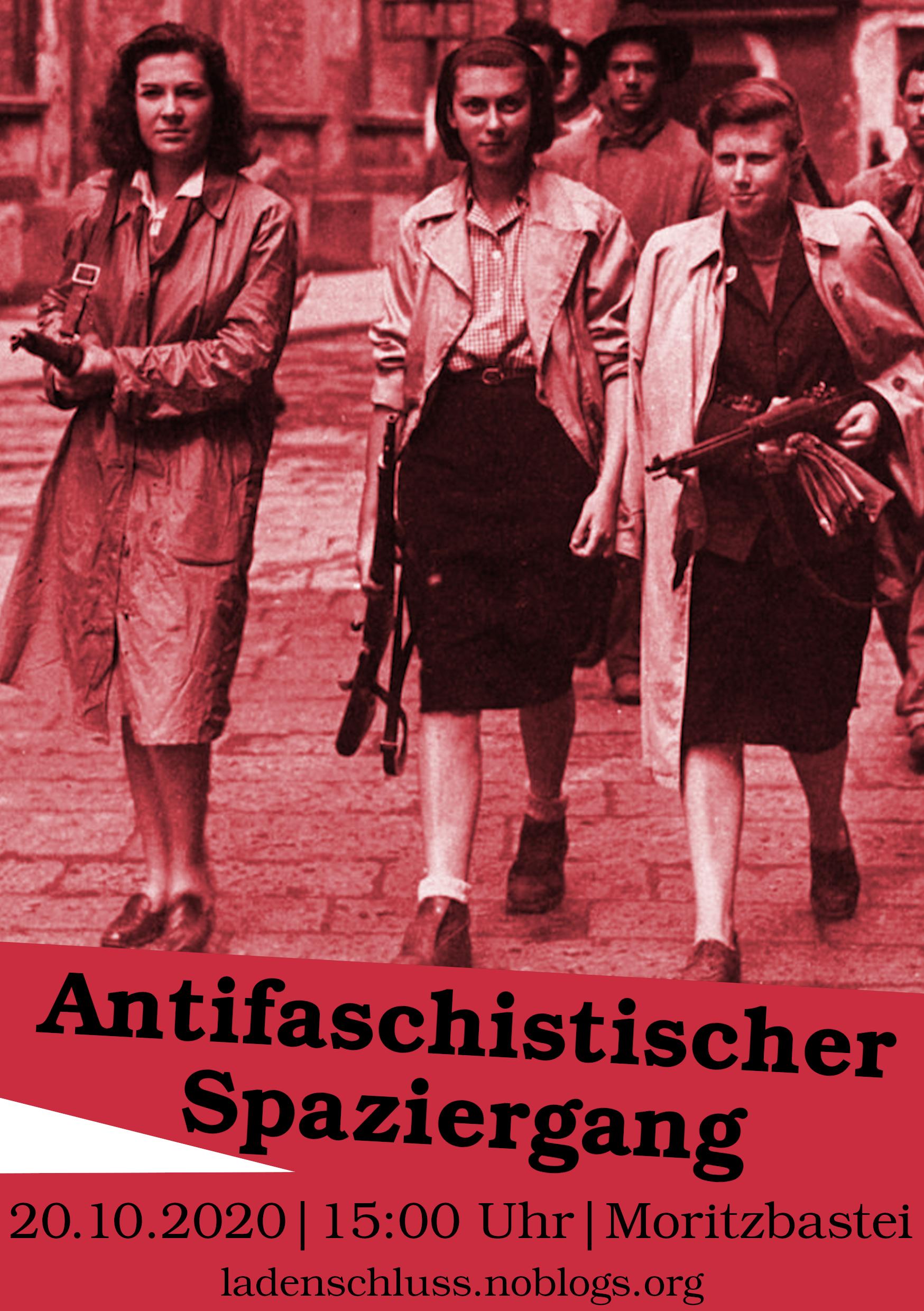

Ihr seid eingeladen zu einem antifaschistischen Spaziergang durch das Leipziger Zentrum. Wir möchten mit euch zusammen Orte mit aktueller Relevanz für rechtsradikale Strukturen aufsuchen und über diese informieren. Konkret geht es um Personen und Strukturen in Justiz und Burschenschaften sowie aus dem Sicherheits- und Veranstaltungsgewerbe. Es wird einzelne Kundgebungen mit Redebeiträgen an den jeweiligen Orten geben.

Ihr seid eingeladen zu einem antifaschistischen Spaziergang durch das Leipziger Zentrum. Wir möchten mit euch zusammen Orte mit aktueller Relevanz für rechtsradikale Strukturen aufsuchen und über diese informieren. Konkret geht es um Personen und Strukturen in Justiz und Burschenschaften sowie aus dem Sicherheits- und Veranstaltungsgewerbe. Es wird einzelne Kundgebungen mit Redebeiträgen an den jeweiligen Orten geben.

Leipzig und auch Markleeberg, waren wichtige Zentren der Rüstungsindustrie während des Nationalsozialismus. Zwischen 1939 und 1945 zwangen die Nationalsozialist_innen mehr als 20 Millionen Männer, Frauen und Kinder aus ganz Europa zur Arbeit für die deutsche Wirtschaft, 100.000 waren es allein in Leipzig. Ein System von KZ-Außenlagern entstand innnerhalb und im Umkreis der Stadt. Die Gedenkstätte für Zwangsarbeit geht von 700 Zwangsarbeitsstätten im Großraum Leipzig aus.

Leipzig und auch Markleeberg, waren wichtige Zentren der Rüstungsindustrie während des Nationalsozialismus. Zwischen 1939 und 1945 zwangen die Nationalsozialist_innen mehr als 20 Millionen Männer, Frauen und Kinder aus ganz Europa zur Arbeit für die deutsche Wirtschaft, 100.000 waren es allein in Leipzig. Ein System von KZ-Außenlagern entstand innnerhalb und im Umkreis der Stadt. Die Gedenkstätte für Zwangsarbeit geht von 700 Zwangsarbeitsstätten im Großraum Leipzig aus.